Die Bedeutung eines gesunden Magens ist immens. Jedes Organ in eurem Körper erfüllt eine wichtige Rolle, und der Magen ist keine Ausnahme. Er leistet täglich enorme Arbeit, signalisiert aber auch empfindlich, wenn ihr ihm und somit euch selbst möglicherweise Schaden zufügt. Hier erfahrt ihr mehr über die Bedeutung eures Magens und wie er funktioniert. Willkommen zu unserem Blogartikel „So wichtig ist ein gesunder Magen“!

Der physische Aufbau eures Magens

Verstehen wir zunächst den anatomischen Aufbau dieses Hochleistungsorgans. Der Magen befindet sich im oberen Bauchbereich, leicht nach links geneigt, und seine Größe und Form variieren je nach Füllung, Körpergröße und Alter. Durchschnittlich hat er eine Länge von 20 bis 30 Zentimetern und fasst etwa 1,5 Liter.

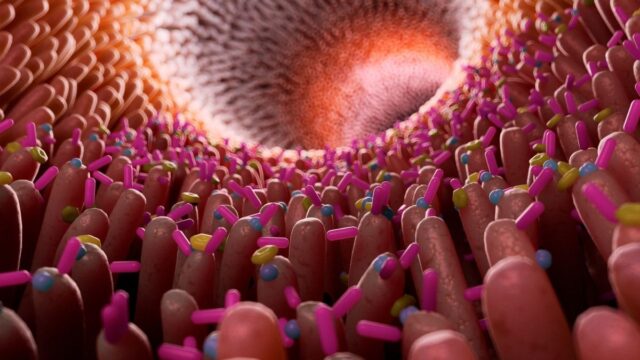

Der Magen besteht aus mehreren Teilen, einschließlich des Magenmunds, des Magengrunds, des Magenkörpers und des Magenausgangs in den Zwölffingerdarm. Die dicke Magenschleimhaut bedeckt die gesamte Oberfläche und enthält zahlreiche Drüsen.

Die Hauptaufgabe eures Magens

Der Magen speichert Nahrung vorübergehend und gibt sie dann in kleinen Portionen an den Darm weiter, wo die Verdauung fortgesetzt wird. Dies ermöglicht es euch, euren Nahrungsbedarf durch größere Mahlzeiten zu decken. Ohne diese Funktion müsstet ihr eure Nahrung in winzige Portionen aufteilen.

Der Speisebrei bleibt eine Weile im Magen, wo er durch Muskelbewegungen durchmischt wird. Die Verdauung von leicht verdaulichen Lebensmitteln dauert etwa ein bis zwei Stunden, während schwerere und fetthaltigere Lebensmittel bis zu acht Stunden im Magen verweilen.

Der Verdauungsprozess beginnt

Im Magen wird Salzsäure von den Belegzellen produziert, wodurch der pH-Wert des Speisebreis auf 2-3 gesenkt wird, was die meisten Bakterien abtötet. Die Magenwand ist durch eine Schleimschicht geschützt, und die Zellen erneuern sich häufig, um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten.

Der Verdauungsprozess beginnt bereits im Magen, wo Pepsin, ein Enzym, gebildet wird, um die Eiweiße in der Nahrung in verdauliche Bestandteile aufzuspalten. Fette und Kohlenhydrate verlassen den Magen fast unverändert.

Der Magensaft

Der Magen produziert täglich etwa 2,5 Liter Magensaft, der aus Salzsäure und Pepsin besteht. Dieser Prozess beginnt teilweise bereits vor der Nahrungsaufnahme, wenn der Geruch oder der Anblick von Essen wahrgenommen wird. Die Produktion steigt, wenn die Nahrung die Magenschleimhaut berührt und wird durch Dehnung des Magengrundes und angedaute Eiweiße verstärkt. Giftstoffe wie Alkohol, Nikotin oder stark gewürzte Lebensmittel erhöhen die Magensäureproduktion. Die Produktion nimmt ab, sobald die Nahrung in den Dünndarm gelangt, der durch den Pförtner reguliert wird.

Hunger und das Hormon Ghrelin

Euer Hungergefühl wird durch das Hormon Ghrelin gesteuert. Je leerer euer Magen ist, desto mehr Ghrelin wird freigesetzt. Ein gestörter Ghrelin-Spiegel kann dazu führen, dass ihr ständig hungrig seid, selbst wenn euer Magen gefüllt ist.

Ein sensibles Organ

Euer Magen ist empfindlich und reagiert besonders auf fetthaltige Lebensmittel, Alkohol, Nikotin und Stress. Die Magensäureproduktion steigt, Muskeln verkrampfen sich, und dies kann zu Sodbrennen, Magenkrämpfen, Völlegefühl und Übelkeit führen. Wenn diese Probleme regelmäßig auftreten, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Untersuchung des Magens

Eine Gastroskopie ist die gängige Untersuchungsmethode, um Magenprobleme zu diagnostizieren. Damit können Entzündungen der Magenschleimhaut, Geschwüre oder Tumore erkannt werden. Häufig ist das Bakterium Helicobacter pylori die Ursache von Magenerkrankungen.

Vorbeugung von Magenproblemen

Ihr könnt viel tun, um eurem Magen zu helfen und ihn nicht übermäßig zu belasten. Eine ausgewogene Ernährung, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie regelmäßige Bewegung sind entscheidend für die Magengesundheit. Schon Radfahren oder längere Spaziergänge können eine Erleichterung für euren Magen bedeuten.

Mehr zum Thema Magen findet ihr zum Beispiel in diesem Blog.

Folgt ihr schon unseren Social Media-Kanälen? Nicht? Dann wird es aber Zeit! Hier geht es zu unseren Facebook– und Instagram-Seiten!

Bilder: Canva.com